日本RF手術研究会ジャーナル Vol.13 No.1

当院における子宮頸部初期病変CINⅢの取り扱い

別宮 史朗(徳島赤十字病院 産婦人科)

猪野 博保(とくしま未来健康づくり機構 徳島県総合健診センター)

別宮 史朗(徳島赤十字病院 産婦人科)

猪野 博保(とくしま未来健康づくり機構 徳島県総合健診センター)

当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

また、まとめサイト等への引用を厳禁いたします。

また、まとめサイト等への引用を厳禁いたします。

当院における子宮頸部初期病変CINⅢの取り扱い

別宮 史朗(徳島赤十字病院 産婦人科)猪野 博保(とくしま未来健康づくり機構 徳島県総合健診センター)

はじめに

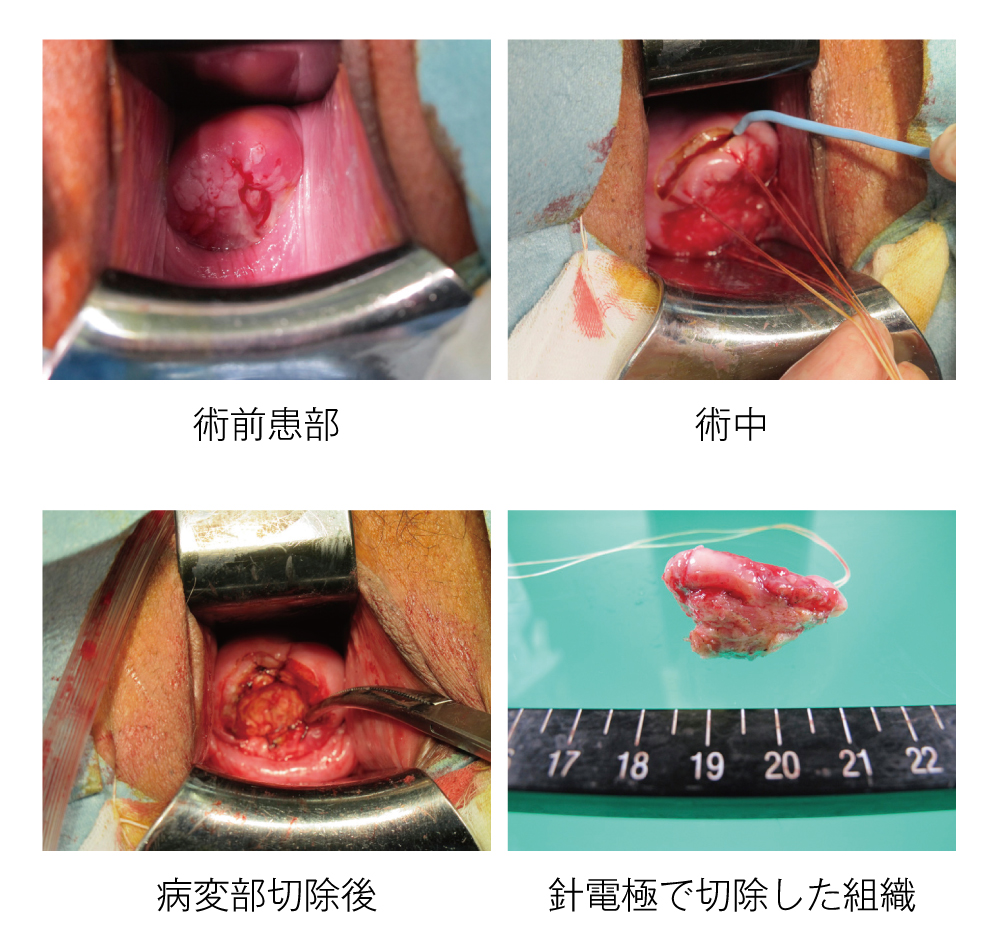

子宮ガン検診の制度化が行われ、初期癌の増加傾向と20~40歳代の若年層における罹患率の増加、晩婚化傾向に伴う出産年齢の高齢化に伴い子宮頚部癌初期病変に対する保存的治療の希望は増加している。CIN Ⅲの温存療法としては冷凍療法、レーザー蒸散、円錐切除術、LEEP法、PDT(photodynamic therapy)などが主流を占めている。子宮温存後の再発や新病変の出現を予防するには正確な診断と適切な治療法を選択することが重要である。当院では根治的な治療の観点から子宮温存の希望が無い場合は子宮摘出を勧め、保存的治療が必要な場合は高周波メス(サージトロン)を使用し、LEEP法ではなく病巣を一塊に切除するため針状電極を用いた円錐切除術を行った。今回我々は当院における子宮頚部初期病変に対する診断、治療法に関して検討したので報告する。対象と方法

平成9年1月から平成17年3月までに子宮膣部狙い組織診によりCIN Ⅲと診断された115例を対象にした。治療の選択としては子宮温存の希望が無く浸潤癌が否定できる場合は可能な限り子宮全摘出術を勧めている。若年者、未婚者、未産婦や挙児希望が有る場合は治療的円錐切除を行い、狙い組織診とコルポスコピー所見が異なる場合やコルポスコピー不適例には診断的円錐切除術の後、術式を決定している。円錐切除の方法としては、サージトロンによる針状電極(図1)を用い、切除は病変部を確認しながら円錐状に切除し、頚管部は断端病変の熱変性を防ぐためクーパーにて切断した。

【図1】針電極 4インチ

成績

治療法としては、図2に示すようにSevere dysplasia 77例中20例に円錐切除を行い19例が経過観察中であり内5例が術後妊娠、分娩に至っている。残り1例に子宮全摘出術が追加され、57例は円錐切除を行わず、子宮全摘出術を行った。円錐切除を行ったSevere dysplasia 20例の内、診断的円錐切除を行った3例中1例、治療的円錐切除を行った17例中2例にCISを認めた。(図3)

円錐切除術

20例

円切後経過観察

19例(5例が術後分娩)

V-STH

1例

子宮全摘術

57例

V-STH

53例

A-STH

4例

【図2】Severe dysplasia 77例

診断的

3例(すべて経産婦)

円錐切除組織診断

2例 severe

1例 CIS

CISの症例は円切後にV-STH

治療的

17例(未産婦6例)

円錐切除組織診断

15例 severe

2例 CIS

すべてが経過観察術後分娩例 5例

【図3】Severe dysplasia の円錐切除術20例

円錐切除術

14例

円切後経過観察

6例(5例が分娩)

V-STH

7例

A-STH

1例

子宮全摘術

24例

V-STH

15例

A-STH

7例

Semiradical

2例

【図4】CIS 38例

診断的

11例

術後診断

no malignancy

1例

severe dysplasia

1例

CIS

9例

断端(-)

7例

断端(+)

2例

3例 経過観察

8例 子宮全摘術

治療的

3例

術後診断

severe dysplasia

1例

CIS

2例

断端(-)

2例

3例すべて経過観察

【図5】CISの円錐切除術14例

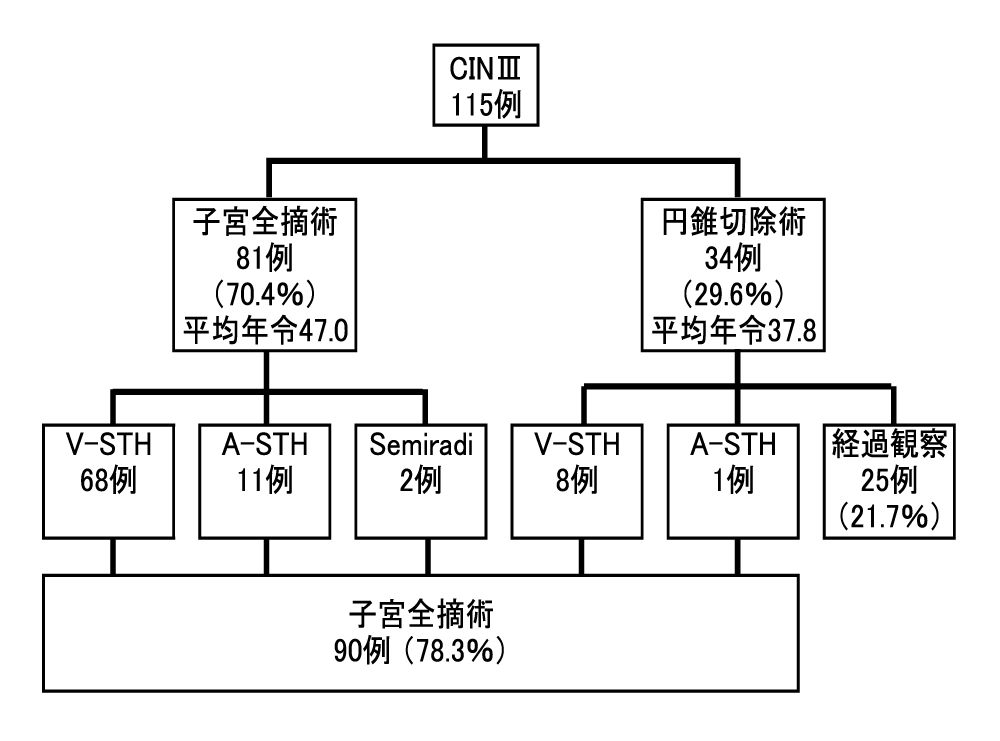

【図6】当院CIN Ⅲ 115例の治療

結論

子宮頚部腫瘍初期CIN Ⅲと診断された115例で、手術方法に関して検討した。手術方法としては子宮温存療法の限界に関して多くの報告がある。子宮頚部癌進行期分類で、Ia期が浸潤5mmまでと拡大され、子宮頚部癌予後のリスクファクターであるリンパ節転移がIa期で増加する可能性もある。当院では子宮温存の希望が無い場合は積極的に子宮全摘出術を勧め、円錐切除の適応は病変の拡がり、年齢、挙児希望の有無を考慮し決定している。

子宮全摘出術を選択した症例の平均年齢は47歳で、円錐切除を選択した症例の平均年齢は37.8歳であり、術式の選択には年齢的な要因がかなり関係していると思われる。

円錐切除は残存病変を見逃さないことを重視し、方法としては手術直前のSchiller testによりectocervix側は切除範囲を決定し、サージトロンによる細い針状電極を用いて病巣を確認しながら円錐形に切除し、頚管内測の切除は摘出断端の熱変性により組織変化を防止するためクーパーにて切除している。

サージトロンによる切除では軽度の熱変性による組織変化は認められるが、LEEP法による蒸散、円錐切除はCIN病巣の切除とともにHPV消失に有効であり、再発率の低下にも有効かと思われる。Severe dysplasiaの円錐切除症例20例のうち17例は治療的円錐切除で、2例がCISであったが全て経過観察を行っており、診断的円錐切除を行ったCISを除く2例のSevere dysplasia症例も子宮摘出を行わず経過観察となった。

術前組織診断にてCISと診断され診断的円錐切除が行われた11例中3例が経過観察になり、結果として治療的円錐切除に変更されている。

今回の報告では術後の再発症例は認めていないが、円錐切除術後の再発率は0.35~7.2%で、断端が陰性でも5.3%に遺残があるとの報告がある。

また子宮全摘出術後に3.3%の再発を認めたとの報告もあり、HPV感染を含め長期的な経過観察が必要と思われる。CIN Ⅲの取り扱いとしてはSevere dysplasiaの40~60%がCIS以上の病変に進行し、CIN保存的治療後の8年間のフォローアップ中に5.8%の浸潤癌が発生しているとの報告があり、子宮温存の希望が無い場合は原則的には子宮全摘出術が望ましいと思われた。

コンテンツ -contents-

子宮頸部円錐切除術におけるラジオサージェリーの工夫

藤吉 啓造(藤吉レディースクリニック)

藤吉 啓造(藤吉レディースクリニック)

湘南鎌倉総合病院での円錐切除術の変遷:産婦人科領域の高周波ラジオ波メスの使用

井上 裕美(湘南鎌倉総合病院 産婦人科)

井上 裕美(湘南鎌倉総合病院 産婦人科)

当院における子宮頸部初期病変CINⅢの取り扱い

別宮 史朗(徳島赤十字病院 産婦人科)

猪野 博保(とくしま未来健康づくり機構 徳島県総合健診センター)

別宮 史朗(徳島赤十字病院 産婦人科)

猪野 博保(とくしま未来健康づくり機構 徳島県総合健診センター)

サージトロンデュアル(DualEMC)をパワーソースとしたバイポーラシザーズの使用方法

加藤 友康(国立がん研究センター中央病院 婦人腫瘍科)

加藤 友康(国立がん研究センター中央病院 婦人腫瘍科)

バイポーラシザーズの使用事例

加藤 友康(国立がん研究センター中央病院 婦人腫瘍科)

加藤 友康(国立がん研究センター中央病院 婦人腫瘍科)

妊娠を考慮した低侵襲婦人科腹腔鏡手術にはサージマックスが有用である

辻 芳之(神戸アドベンチスト病院 産婦人科)

※元資料に基づき、敬称略にて表示しています。

辻 芳之(神戸アドベンチスト病院 産婦人科)

※ ellman-Japan 広報チームからのお願い ※